Les lecteurs du temps traduisaient

immédiatement les allusions de la chanson.

Lacroix, par exemple, rencontré dans « Puis

chez Lacroix ça grossirait ma note », est

nommé car Victor Hugo avait, deux ans plus tôt,

vendu 240 000 francs – une somme

considérable – le manuscrit des Misérables à Albert Lacroix,

de Bruxelles, qui publia dès le

mois d’avril les premiers tomes du roman. On

retrouvera cette somme, encore augmentée pour

accentuer le côté caricatural de la satire,

dans la troisième strophe : « Cinq

cents mille’s francs, avec ça l’on

boulotte ! » Notons que la version

de la chanson parue dans Un café de

journalistes sous Napoléon III, par Philibert

Audebrand (E. Dentu, 1888, p. 16), plus

argotique, donnait « Cinq cents

mille’s balles », au lieu de

« Cinq cents mille’s

francs ». Ailleurs, dans le livre hostile à

Victor Hugo d’Adolphe Retté, La

basse-cour d’Apollon (Albert Messein,

1924), on trouve même un million – en italique pour

souligner l’ampleur de la somme – au chapitre

« Olympio-Toto » (p. 139).

« Le mot que Cambronne a

lâché », dans la troisième strophe,

renvoyait au tome II des Misérables, Cosette, livre I,

ch. 14 : « un général anglais,

Colville selon les uns, Maitland selon des

autres, leur cria : "Braves Français,

rendez-vous !" Cambronne répondit :

"Merde !" » C’était la première fois

que le juron entrait dans une œuvre

littéraire.

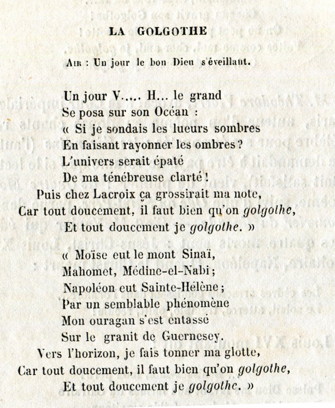

Et enfin, la raison pour laquelle cette

chanson fut écrite était donnée dans la dernière

strophe : « Grand maître, prêtez-moi

cent sous ? », où celui qui parle est

Auguste de Châtillon. Ce peintre et poète proche

autrefois de Victor Hugo, se trouvant démuni de

toutes ressources avait sollicité l’auteur des Misérables. Pour toute réponse

il reçut, disait-on, un billet par lequel

Victor Hugo lui refusait la moindre aide

financière : « Cher ami, vous êtes

pauvre ; je suis proscrit, qu'y

faire ? Chacun de nous gravit son

Golgotha ». On rappelle que le Golgotha

était le nom de la colline près de Jérusalem

que, selon les évangiles, le Christ dut gravir

en portant la croix sur laquelle il serait

crucifié, entre deux larrons. Si l’on en croit

Philibert Audebrand (Derniers Jours

de la Bohème, Calmann-Lévy,

s.d., [1905], p. 173 et suiv.), Châtillon

exprima sa colère en huit vers injurieux,

hélas mal troussés, lus par lui dans les cafés

d’artistes de la Butte Montmartre en même

temps que le billet de Victor Hugo, ce que

l’on sait par une note de Poulet-Malassis pour

La Golgothe, publiée en 1866

dans Le Nouveau Parnasse satyrique

du dix-neuvième siècle…, (Eleutheropolis,

Aux devantures des libraires, Ailleurs, dans

leurs arrières-boutiques [Bruxelles, édition

de Poulet-Malassis sous la direction de Jules

Gay]) : « M. de Châtillon, comme un

homme qui ne pouvait en croire ses yeux,

faisait lire dans les cafés de Paris ce refus

étrange ».

L'un

des auditeurs de Châtillon, le graveur sur bois

Alexandre

Pothey, connu pour ses chansons drôles et

pittoresques, parfois grivoises — deux d’elles

parurent, longtemps après La Golgothe, dans le Nouveau

Parnasse Satyrique du dix-neuvième siècle… (Bruxelles, avec

l’autorisation des compromis, 1881) publié par

Henri Kistemaeckers] : La mère

Godichon,

p. 159, et p. 162 Les

deux sœurs,

qui se termine par « Pif !

paf ! j’vais nous faire, à tous

deux, / Proprement péter

le cylindre ! » — lui

proposa de se charger d’une réponse qui

remplacerait ses vers malencontreux. « Le

Golgotha ! s'écria-t-il, tiens, c'est mon

affaire. Tiens, passe-moi ça et tu vas

voir ! ». La chanson, intitulée

« Le Golgotha », puis « La

Golgothe », se chanta dans tout

Montmartre.

Georges Batault, dans Le Pontife de

la démagogie Victor Hugo (Librairie Plon,

s.d. [1934]) reprit les pages de Philibert

Audebrand pour les conclure (p. 66) en

révélant, après L’Intermédiaire des

chercheurs et des curieux du 20 mai 1917,

qu’Alexandre Pothey avait envoyé sa chanson à

Poulet-Malassis : « … je t’envoie

ici ma dernière bamboche, essai satirique

tenté sur le seul poète dont je sache quatre

mille vers, au moins […] J’ai choisi un air de

Béranger parce que j’ai pensé qu’il serait

plus désagréable que tout autre… ».

La boucle est bouclée.

Il ne restait plus qu’à recueillir le néologisme

dans les dictionnaires d’argot, ce dont se

chargea Alfred Delvau dans son Dictionnaire

de la langue verte. Argots

parisiens comparés (E. Dentu, 1866) :

GOLGOTHER. Poser en

martyr ; se donner des airs de

victime ; faire croire à un Calvaire, à

un Golgotha imaginaire. Ce verbe appartient

à Alexandre Pothey, graveur et chansonnier –

sur bois.

Lorédan Larchey, dont on rappelle ici que

s’il ne dirigeait plus La Petite Revue en 1865 il l’avait

fondée deux ans plus tôt, reprit en partie

dans son Nouveau Supplément du

dictionnaire d’argot… (E. Dentu, 1889)

la définition d’Alfred Delvau :

GOLGOTHER :

Poser en martyr. — Allusion au Golgotha

biblique.

………

Chacun gravit son Golgotha !

On ne peut me tirer de carotte,

Faites comme moi, cher ami, je golgothe,

Oui, tout doucement, je golgothe.

(Alex. Pothey, 1864).